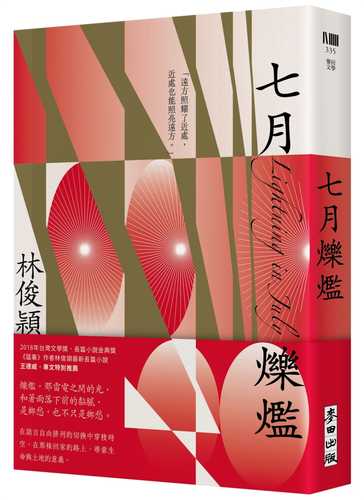

雷電之間的光,訴說著土地的故事

如雨落下前空氣中的黏膩,是鄉愁、離愁

斬不斷的根,如今也再難找到了

流轉的時光,島嶼歷經墾伐與殖民,政權的遞嬗影響著百姓的身分認同,

在過往的曾經裡,你是哪裡人?說著來自哪國的語言?信奉來自哪裡的神靈?

你是誰?

林俊頴最新長篇小說,在語言自由排列與切換中,穿梭時空,在那條回家的路上,尋索生命與土地的意義。

鬥到一種地步,互相成全。所以大厝是舉海島的一個縮影,是幾百年來的一個結晶。

大厝每一處,每一支柱子,每一片壁,厝前厝後每一叢樹,總有一對對目周金爍爍看著咱一代的所作所為……。

日治時期的台灣,多少知識分子揣著那份救國的擔憂,他們看見台灣人民對知識的匱乏;他們針砭台灣社會與環境的落後;他們嚮往島國先進的醫學與發展。與之交纏的,是他們明白這些匱乏、落後,是真真實實孕育、灌溉他們的養分,在前進卻無法割捨的鄉愁中,下一步該怎麼走?如同雪谷先診斷的,咱海島便是一位大頭但是悾兒的病體,終究還是不由自主捲入大戰的修羅場。

傳說中的七舅公回到斗鎮,用足踏感受曾經生長的這塊土地,而他的妻,來自日本的靜子,如同一個閃爍不滅的身分證明,在他耽溺於過往光景的當下,時刻提醒著他已是歸化的日本人,每當翻譯著所見所聞,靜子總是笑,七舅公則常常要她別介意,這裡的衛生觀念比較落後;確實是落後啊!但當他踏進陳家的大厝,伊心內依然大聲喊:「嫗仔,我軫來了。」

我在路邊仔細看每一張當地人的臉孔,或因祖先及父母混種而膚色加重轉深,腿短臀低,

每個人絕對不是單一個體,因蔓牽連,是以即使僅有勞力一技也就足以安穩一生。

時間來到疫情氾濫的世代,恐怖的事實是,在可憐的藍色地球,總人口衝破八十億,憂心之士仿效末日時鐘,世界人口時鐘,正如我們熟悉的選舉開票,數字跑轉如流水,一秒不停。當我們的城市正在進行百年一遇的翻轉軸線,以期給未來世代遂行新的發展,捷運工程將我們才一百年的老城剖肚開腸,市政府的標語喊話,「讓我們攜手度過交通黑暗期」,工地圍籬旁一長串無盡頭的小紅燈好像熒惑星好像暗喻,閃得好疲憊。黑暗期長達十年如同黑洞,城市質變為泥淖大工地,人心思變,怨憤極了,誰要跟你我們,市民逃離潮靜悄悄於某一個神祕的時間點開始了,暗合我們海島的命運也在冥冥中轉變。

我如何定義我呢?也許病毒帶來的神諭:我是阿爾法α,我是俄梅嘎Ω,我是初,我是終。我是最後的最後。到此為止。一粒不落土裡的麥子。然而天上地下我不是唯一。

在虛實交錯間,原來輪迴百年,亦在同一條支線

《七月爍爁》圍繞著斗鎮的歷史,在七舅公回鄉的軸線中,重新爬梳殖民、開墾、宗教交織的歷史歲月,大厝的百年榮光,是先人用血汗鬥爭留下的印記,如果永過代表永遠過了,那這些印記又該算什麼?然而追求進步與文明的發展,就一定要背離原鄉嗎?姓氏可以歸化,裝扮可以學習,但在血液中流淌的記憶,卻是離開也永遠無法放下的;而我們呢?歷史的軸線回到現代,作者把視角拉到各國,在第一人稱的位置上,看死亡、語言、疾病、文明的開發,透過台文與華文的交錯,語言的排列是線索,也是時間軸,關於人、關於生命、關於自己,隱約而細微地,看見兩條平行時空裡的方向原來是一樣的。

如雨落下前空氣中的黏膩,是鄉愁、離愁

斬不斷的根,如今也再難找到了

流轉的時光,島嶼歷經墾伐與殖民,政權的遞嬗影響著百姓的身分認同,

在過往的曾經裡,你是哪裡人?說著來自哪國的語言?信奉來自哪裡的神靈?

你是誰?

林俊頴最新長篇小說,在語言自由排列與切換中,穿梭時空,在那條回家的路上,尋索生命與土地的意義。

鬥到一種地步,互相成全。所以大厝是舉海島的一個縮影,是幾百年來的一個結晶。

大厝每一處,每一支柱子,每一片壁,厝前厝後每一叢樹,總有一對對目周金爍爍看著咱一代的所作所為……。

日治時期的台灣,多少知識分子揣著那份救國的擔憂,他們看見台灣人民對知識的匱乏;他們針砭台灣社會與環境的落後;他們嚮往島國先進的醫學與發展。與之交纏的,是他們明白這些匱乏、落後,是真真實實孕育、灌溉他們的養分,在前進卻無法割捨的鄉愁中,下一步該怎麼走?如同雪谷先診斷的,咱海島便是一位大頭但是悾兒的病體,終究還是不由自主捲入大戰的修羅場。

傳說中的七舅公回到斗鎮,用足踏感受曾經生長的這塊土地,而他的妻,來自日本的靜子,如同一個閃爍不滅的身分證明,在他耽溺於過往光景的當下,時刻提醒著他已是歸化的日本人,每當翻譯著所見所聞,靜子總是笑,七舅公則常常要她別介意,這裡的衛生觀念比較落後;確實是落後啊!但當他踏進陳家的大厝,伊心內依然大聲喊:「嫗仔,我軫來了。」

我在路邊仔細看每一張當地人的臉孔,或因祖先及父母混種而膚色加重轉深,腿短臀低,

每個人絕對不是單一個體,因蔓牽連,是以即使僅有勞力一技也就足以安穩一生。

時間來到疫情氾濫的世代,恐怖的事實是,在可憐的藍色地球,總人口衝破八十億,憂心之士仿效末日時鐘,世界人口時鐘,正如我們熟悉的選舉開票,數字跑轉如流水,一秒不停。當我們的城市正在進行百年一遇的翻轉軸線,以期給未來世代遂行新的發展,捷運工程將我們才一百年的老城剖肚開腸,市政府的標語喊話,「讓我們攜手度過交通黑暗期」,工地圍籬旁一長串無盡頭的小紅燈好像熒惑星好像暗喻,閃得好疲憊。黑暗期長達十年如同黑洞,城市質變為泥淖大工地,人心思變,怨憤極了,誰要跟你我們,市民逃離潮靜悄悄於某一個神祕的時間點開始了,暗合我們海島的命運也在冥冥中轉變。

我如何定義我呢?也許病毒帶來的神諭:我是阿爾法α,我是俄梅嘎Ω,我是初,我是終。我是最後的最後。到此為止。一粒不落土裡的麥子。然而天上地下我不是唯一。

在虛實交錯間,原來輪迴百年,亦在同一條支線

《七月爍爁》圍繞著斗鎮的歷史,在七舅公回鄉的軸線中,重新爬梳殖民、開墾、宗教交織的歷史歲月,大厝的百年榮光,是先人用血汗鬥爭留下的印記,如果永過代表永遠過了,那這些印記又該算什麼?然而追求進步與文明的發展,就一定要背離原鄉嗎?姓氏可以歸化,裝扮可以學習,但在血液中流淌的記憶,卻是離開也永遠無法放下的;而我們呢?歷史的軸線回到現代,作者把視角拉到各國,在第一人稱的位置上,看死亡、語言、疾病、文明的開發,透過台文與華文的交錯,語言的排列是線索,也是時間軸,關於人、關於生命、關於自己,隱約而細微地,看見兩條平行時空裡的方向原來是一樣的。

放入

放入