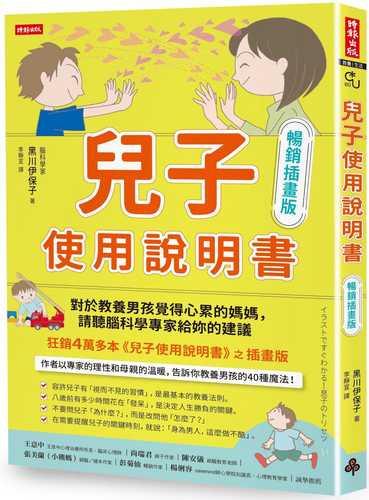

「犯錯」對孩子而言,

是學習和累積經驗的大好機會

孩子犯錯很正常

不會有孩子天生就知道自己的舉動對或錯,

告訴孩子「什麼不該做」和「不該做的原因」是大人的義務,

也是教養的重點。

在他們探索「該做/不該做」的過程中,

冒犯他人或引發麻煩是無法完全避免的,

我們在開口責罵前要先思考:

孩子這麼做是否出於探究的好奇心?

我們是否曾為孩子解釋過不能這麼做的理由?

沒有盡到這份義務卻一味責罵,就算被孩子當作不講理的大人,也是難免的。

有這層自覺,管教才會是正向行為的導引。

嚴格管教VS溫柔體恤的兩難

在孩子犯錯的當下,該溫柔勸導?還是嚴格糾正?這是父母們共通的煩惱。

作者多年來輔導學生,常聽到家長說:「會在不必責罵時不小心對孩子大小聲,又或是在該責罵時心軟,錯過管教時機。」

本書因此列舉了41種常見情況,

有些情況比較嚴重,例如:不肯去上學、會動手打人、偷竊,

有些則是情況輕微但可能影響人際關係:嘲笑朋友、愛炫耀、個性退縮彆扭。

作者為這41種情況各提供兩種應對選項,讓家長思考後選擇,再說明不同選項如何解決問題。

育兒方式沒有唯一解答,但有原則可遵循

教養孩子,無非是希望他們學習可立足於社會的常識。管教的過程中,必須因時制宜,自然也難有單一可循的正確解答,但有幾個原則,仍然可以讓為人父母留意:

一、不使用威嚇口吻管教孩子

二、用心建立親子間的信賴感

三、一定遵守和孩子的約定

四、無論什麼情況都不體罰

五、耐心解釋「為什麼不能做」的原因

六、只要不違反家規,就絕對不罵孩子

孩子總是時時刻刻看著父母,找機會掌控父母,親子之間絕對不能成立這種控制與被控制的關係;不僅父母不能控制孩子,當然也不能允許孩子控制父母。希望透過這41個具體的情境說明,能讓家長們更清楚管教的方向,在育兒之路上越走越輕鬆。

是學習和累積經驗的大好機會

孩子犯錯很正常

不會有孩子天生就知道自己的舉動對或錯,

告訴孩子「什麼不該做」和「不該做的原因」是大人的義務,

也是教養的重點。

在他們探索「該做/不該做」的過程中,

冒犯他人或引發麻煩是無法完全避免的,

我們在開口責罵前要先思考:

孩子這麼做是否出於探究的好奇心?

我們是否曾為孩子解釋過不能這麼做的理由?

沒有盡到這份義務卻一味責罵,就算被孩子當作不講理的大人,也是難免的。

有這層自覺,管教才會是正向行為的導引。

嚴格管教VS溫柔體恤的兩難

在孩子犯錯的當下,該溫柔勸導?還是嚴格糾正?這是父母們共通的煩惱。

作者多年來輔導學生,常聽到家長說:「會在不必責罵時不小心對孩子大小聲,又或是在該責罵時心軟,錯過管教時機。」

本書因此列舉了41種常見情況,

有些情況比較嚴重,例如:不肯去上學、會動手打人、偷竊,

有些則是情況輕微但可能影響人際關係:嘲笑朋友、愛炫耀、個性退縮彆扭。

作者為這41種情況各提供兩種應對選項,讓家長思考後選擇,再說明不同選項如何解決問題。

育兒方式沒有唯一解答,但有原則可遵循

教養孩子,無非是希望他們學習可立足於社會的常識。管教的過程中,必須因時制宜,自然也難有單一可循的正確解答,但有幾個原則,仍然可以讓為人父母留意:

一、不使用威嚇口吻管教孩子

二、用心建立親子間的信賴感

三、一定遵守和孩子的約定

四、無論什麼情況都不體罰

五、耐心解釋「為什麼不能做」的原因

六、只要不違反家規,就絕對不罵孩子

孩子總是時時刻刻看著父母,找機會掌控父母,親子之間絕對不能成立這種控制與被控制的關係;不僅父母不能控制孩子,當然也不能允許孩子控制父母。希望透過這41個具體的情境說明,能讓家長們更清楚管教的方向,在育兒之路上越走越輕鬆。

放入

放入